“앞으로 그르노블을 생각할 때마다 가장 먼저 너를 떠올릴 거야.”

지뻬(J. P.)에게 이렇게 말하며 산 아래로 펼쳐진 그르노블 시내를 내려다보았다. 고개를 들어 지뻬를 봤을 때 그는 한 손을 제 가슴에 얹고서 고맙다고, 고맙다고 말했다. 2015년 1월 28일 오후의 일이다.

2015년 1월 한 달을 프랑스 남동부의 그르노블이란 도시에서 지냈다. 하루 중 절반은 대학교에서 어학 강의를 듣고 나머지 시간에는 봉사활동을 했다. 내가 봉사활동을 한 곳은 주거 환경이 취약한 분들이나 노숙인분들이 찾아와 무료로 빨래와 샤워를 하는 ‘뿌앙도(Point d’Eau)’라는 이름의 쉼터였다. 뿌앙도(Point d’Eau)는 우리말로 ‘샘’이라는 뜻이다. 나는 이 ‘샘’에서, 빨래나 샤워를 하러 오신 분들의 이름을 순서대로 적어 대기자 명단을 만들기도 하고 이분들의 우편물을 찾아 드리기도 하고 일회용 면도기나 목욕 타월 등 필요한 물건을 챙겨 드리기도 했다. 하지만 대부분의 시간 동안은 그분들이랑 깔깔대며 수다를 떨고 우노 게임을 했다.

어떤 사회가 살 만한 사회인지 알려면 그 사회에서 가장 가난한 사람들의 삶을 보아야 한다는 게 나의 지론이다. 바로 이 지론에 따라 나는 프랑스에 오기 전부터 미리 뿌앙도에 대해 알아 두었다가 봉사활동을 하게 된 것이다. 이 나라에 정착해 살게 된다면 나 또한 가난한 사람 중의 하나가 될 테니, 이 사회가 정말 살아갈 만한 곳인지 똑바로 알고 싶었다. 또한 대학교에서 교수와 대학생, 대학원생들과만 만나며 체류 기간을 보내기에는 무균실에서 지내는 듯한 갑갑함이 느껴졌다. 이 사회의 진면목, 끓어 생동하는 한 단면을 핍진히 체험하고 싶었다. 실제로 나는 뿌앙도에서 소중한 체험을 많이 했다. 이곳에서 보고 듣고 부대낀 순간들 덕분에 프랑스 사회 계층 문제, 인종 문제의 미묘한 점들을 피부로 이해할 수 있었다. 무엇보다도 노숙인분들과 정이 들어서 나중에 작별할 때 눈물이 몹시 났다.

지뻬는 바로 이 ‘샘’에 샤워나 빨래를 하기 위해 오는 사람들 중 한 명이었다. 실제로는 나보다 나이가 어린데도 거칠게 살아왔기 때문일까, 훨씬 더 나이 들어 보였다. 다만 수줍게 웃을 때만큼은 소년 같은 얼굴이 되살아났다. 나의 귀국이 목전에 닥쳤을 때 그가 수줍게 웃으며 내게 데이트 신청을 했다. 나는 이미 남자친구가 있다는 걸 분명히 밝히고 그냥 친구로서 커피 한 잔을 하는 거라면 얼마든지 좋다고 했다. 이 사람에게 좋은 추억 하나를 선물하고 싶었다. 노숙인, 가난하고 불쌍한 존재로서가 아니라 한 인간으로서 존엄하게 우정을 주고받는 시간을 감히 선물하고 싶었다. 그래서 그를 저녁식사에 초대했다. 나의 주머니 사정 역시 그리 좋지 않았으므로 대학교 구내식당으로. 우린 구내식당에 나란히 앉아 저녁을 먹고 차를 마셨다. 자라 온 이야기, 살아 온 이야기 등 온갖 이야기를 나누다가 다음 날에 함께 그르노블 성채(城砦)에 걸어갔다 오자고 약속했다. 그날 캄캄한 버스 정류장에서 밤하늘을 올려다보며 나는 그에게 ‘달’이라는 한국어를 가르쳐 주었다. 그는 “달, 달, 달…”이라고 몇 번이고 따라했다.

다음 날엔 약속대로 둘이서 그르노블 성채에 올랐다. 중간에 앉아 샌드위치를 먹을 때 그의 구닥다리 엠피쓰리로 비틀즈의 음악을 들으며 함께 노래를 따라 불렀다. 걷고 또 걸어 시야가 확 트인 곳에 이르자 우린 멈춰서 한참이나 그르노블 시내를 내려다봤다. 저긴 뿌앙도, 저긴 그르노블 역, 이렇게 가리키며 하염없이 바라봤다. 그러다 그가 말했다. 이제야 정말 좋은 사람을 만났는데, 그 사람은 이미 남자친구가 있고 게다가 곧 한국으로 돌아가야 한다니 너무 슬프다고. 나는 말했다. 내가 그르노블에서 마지막 하루를 함께 보내는 사람은 내 남자친구도 아니고 대학교 친구들도 아니고 교수님도 아니고 바로 너라고, 나는 앞으로 그르노블을 생각할 때마다 가장 먼저 너를 떠올릴 거라고. 그날 작별할 때 지뻬는 내게 꼭 그르노블로 돌아오라고 했다. 꼭 다시 오라고, 자기는 이제 일자리도 찾고 똑바로 살 거라고.

2019년 1월, 남편과 함께 그르노블을 다시 찾았다. 뿌앙도에 가자 직원분들과 노숙인분들이 나를 기억하고 반겨 주었다. 지뻬는 바로 며칠 전 일자리를 따라 멀리 떠났다고 했다. 남편이랑 대학교 구내식당에서 식사를 하고, 성채에 오르며 샌드위치를 먹고, 그르노블 시내를 내려다보았다. 지뻬와의 추억이 생생했다.

내가 선물하고 싶었던 ‘좋은 추억’을 그는 잘 받았을까? 그 추억은 그에게 무엇이 되었을까? 나는 알지 못한다. 다만, 한 가지 확실한 건 이거다.

지금도 나는 그르노블을 생각할 때마다 가장 먼저 지뻬를 떠올린다.

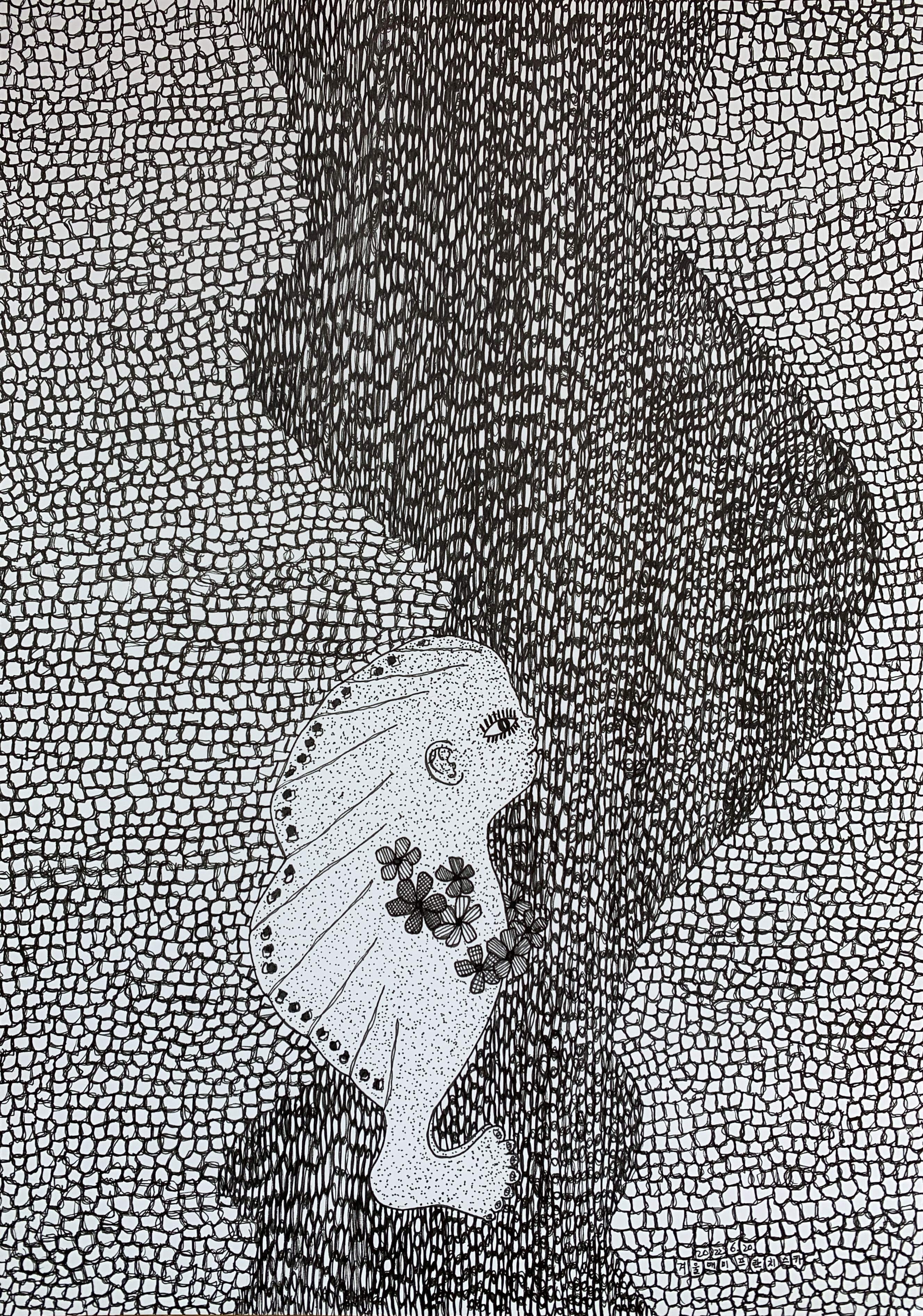

그림_박현경, 「삶 33」

'소식지 > 현경이랑 세상읽기' 카테고리의 다른 글

| <126호> 내 친구를 소개합니다. (0) | 2022.10.27 |

|---|---|

| <125호> 어정쩡한 시간 속에 (0) | 2022.09.26 |

| <123호> 봄날의 햇살 / 글쓴이: 박현경(화가) (0) | 2022.08.02 |

| <122호> 삶에 대한 어떤 해석_박현경(화가) (0) | 2022.06.28 |

| <121호> 좋았던 그 시절의 사진 한 장 품에 안고 _ 박현경 (0) | 2022.06.02 |

댓글